शख्सियत

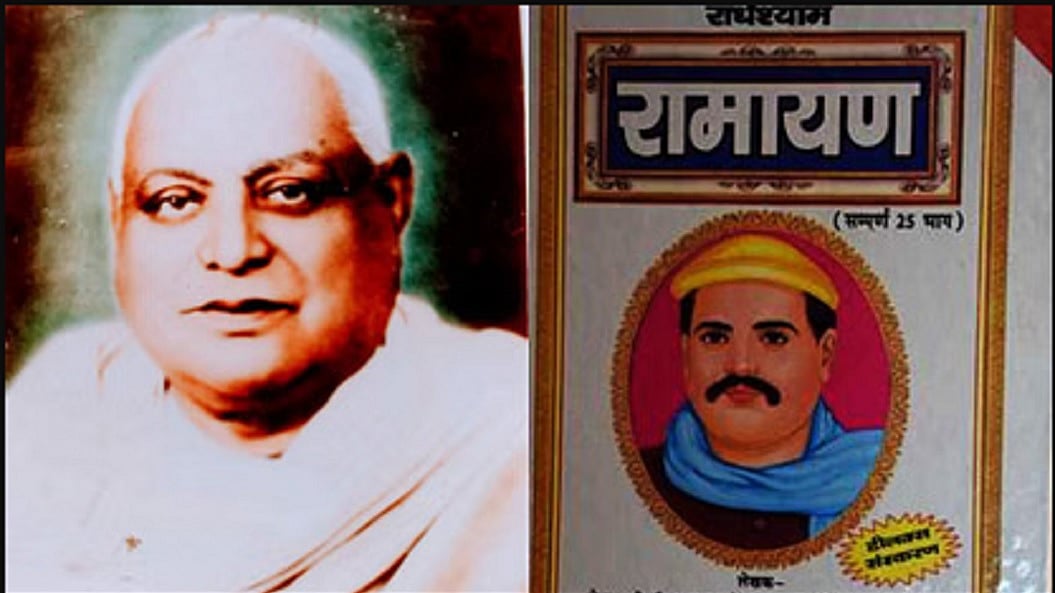

राधेश्याम कथावाचकः जिन्होंने पारसी थियेटर को उसका ‘बादशाह’ दिया

महामना मदनमोहन मालवीय को वह अपना गुरु मानते थे, तो पृथ्वीराज कपूर को अभिन्न मित्र। घनश्यामदास बिड़ला उनके भक्त थे, तो महात्मा गांधी को अफसोस था कि दूसरे कार्यभारों के चलते वह न उनकी रामकथा सुन पाए, न नाटक ही देख पाए।

अगर आप रामकथा के गायन, वाचन या मंचन से जुड़े हुए हैं, उसके किसी भी रूप में, तो पंडित राधेश्याम कथावाचक से थोड़ा बहुत जरूर परिचित होंगे। बहुत संभव है कि यह भी जानते हों कि कैसे उन्होंने परंपरागत कथावाचकों द्वारा निर्धारित कथावाचन की सीमाओं के पार जाकर न सिर्फ अपनी नई रामायण रची, बल्कि खुद को पारसी रंगमंच का प्रथम पुरुष सिद्ध किया। फिल्मों में भी हाथ आजमाया।

लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि 25 नवंबर 1890 को उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक बरेली शहर के बिहारीपुर गली कामारथियान नामक मुहल्ले में पिता पंडित बांकेलाल के कच्चे, खपरैल और छप्पर वाले घर में उनका जन्म हुआ तो कहते हैं कि उस घर में भयानक गरीबी वास करती थी। उसका त्रास इतना गहरा था कि कई बार शाम को चूल्हा जलने की भी नौबत नहीं आती थी।

उनकी पौत्री शारदा भार्गव के अनुसार, ‘बाबा के होश संभालने तक कमोबेश यही स्थिति रही। एक बार बाबा को भजन गाने के एवज में अठन्नी मिली, तो उसी से एक वक्त के भोजन की व्यवस्था हुई।’ इससे समझा जा सकता है कि उन्होंने अपने छुटपन में पेट की आग बुझाने के लिए कितने दारुण किस्म के दाह झेले। हां, सयाने होने पर उनके कड़े परिश्रम ने हालात बदलने में सफलता पाई। शारदा भार्गव के ही शब्दों में कहें, तो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ने उनपर जी भरकर नजर-ए-इनायत की।

Published: undefined

जानकारों के अनुसार, 1907-08 तक यानी वयस्क होते-होते हिन्दी, उर्दू, अवधी और ब्रजभाषा के प्रचलित शब्दों के सहारे अपनी खास गायन शैली में उन्होंने जो ‘राधेश्याम रामायण’ रची, वह शहरी-कस्बाई और ग्रामीण धार्मिक लोगों में इतनी लोकप्रिय हुई कि उनके जीवनकाल में ही उसकी हिन्दी-उर्दू में कुल मिलाकर पौने दो करोड़ से ज्यादा प्रतियां छप और बिक चुकी थीं। यह सिलसिला उनके संसार को अलविदा कह जाने के बाद भी थमा नहीं है। भले ही बाद में उनके रचे ‘कृष्णायन’, ‘महाभारत’, ‘शिवचरित’ और ‘रुक्मिणी मंगल’ वगैरह वैसी लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन रामकथा के प्रेमियों में उनकी रामायण की मांग अभी भी बनी हुई है।

रामकथावाचन की उनकी विशिष्ट शैली का प्रताप तो बताते हैं कि ऐसा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन वरिष्ठ नेता पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपनी पत्नी श्रीमती स्वरूपरानी की बीमारी के दिनों में पत्र लिखकर उनको (पंडित राधेश्याम को) ‘आनंदभवन’ बुलाया, चालीस दिनों तक उनसे कथा सुनी और बेशकीमती भेंट आदि देकर विदा किया था। तब नन्हीं विजयलक्ष्मी पंडित उनसे प्रायः रोज ही भजन सुना करती थीं- ‘माया तेरी अपार भगवन, माया तेरी अपार!’

Published: undefined

और तो और, राधेश्याम के प्रशंसकों में देश के प्रथम राष्ट्रपति डाॅ. राजेंद्र प्रसाद भी हुआ करते थे, जिन्होंने उनको राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित कर उनसे पंद्रह दिनों तक रामकथा का रसास्वादन किया था।

एक समय उनसे अभिभूत नेपाल नरेश ने उन्हें बुलाकर अपने सिंहासन से ऊंचे आसन पर बैठाया और अनेक स्वर्णमुद्राओं और चांदी के सिक्कों के साथ ‘कीर्तन कलानिधि’ की उपाधि दी थी। ‘साहित्य वाचस्पति’ और ‘कथा शिरोमणि’ आदि की उपाधियां तो उनके पास पहले से ही थीं। अलवर नरेश ने अपनी महारानी के साथ उनकी कथा सुनी, तो एक स्मृतिपट्टिका दी थी, जिस पर लिखा था- ‘समय-समय पर भेजते संतों को श्रीराम, वाल्मीकि तुलसी हुए, तुलसी राधेश्याम!’

राधेश्याम के निकट के लोगों के अनुसार, एक बार वह रावलपिंडी गए, तो उन्होंने बिना माइक के पचास हजार लोगों की भीड़ को शांत एवं एकाग्र रखकर कथा सुनाने का करिश्मा कर दिखाया था। इससे प्रसन्न अनेक महिलाओं ने उन्हें अपने आभूषण तक दान कर दिए थे।

Published: undefined

1922 में लाहौर में हुए विश्व धर्म सम्मेलन का श्रीगणेश भी उन्हीं के गाए मंगलाचरण से हुआ था और बौद्धगुरु दलाईलामा ने दुशाला, तलवार और वस्त्रादि भेंट करके उनका सम्मान किया था। उसी साल उन्होंने लाहौर में ही हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बारहवें अधिवेशन में ‘वर्तमान नाटक तथा बायस्कोप कंपनियों द्वारा हिन्दी प्रचार’ विषय पर अपना व्याख्यान दिया था, जिस पर व्यापक चर्चा हुई थी। तब लाहौर की एक सड़क को उनके नाम पर ‘राधेश्याम कथावाचक मार्ग’ कहा जाता था।

इन विवरणों के बीच यहां यह जानना भी दिलचस्प है कि वह कथावाचक भर नहीं थे और उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। उनके शरीर में रामायण से लेकर पारसी शैली के नाटकों तक की रचना और मंचन करने वाले बहुआयामी रचनाकार का निवास तो था ही, अनेक लोगों की निगाहों में वह स्वतंत्रता, भाषाई स्वाभिमान, स्त्री सुधार एवं स्त्री शिक्षा आदि से जुड़ी तत्कालीन चेतनाओं के प्रतिनिधि भी थे।

नारायण प्रसाद ‘बेताब’ और आगा हश्र ‘कश्मीरी’ के साथ वह पारसी रंगमंच की उस त्रयी में शामिल थे, जिसने अंधविश्वासों, पाखंडों, कुरुचियों, कुरीतियों और रूढ़ियों के खिलाफ अपने श्रोताओं, पाठकों एवं दर्शकों का मानस बनाने में अविस्मरणीय योगदान दिया।

Published: undefined

उनके पास देश भर में उन्हें पसंद करने वाले दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों का ऐसा बड़ा वर्ग था, जो सीधे जनता से आता और उससे सीधा संवाद स्थापित करता था। उनके गृहनगर बरेली में आर्यसमाज के अनाथालय में उनके नाटक होते, तो उनकी केवल ‘माउथ पब्लिसिटी’ की जाती थी और बिना किसी विज्ञापन के भरपूर दर्शक जुट जाते थे। दर्शकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था।

उनके लिखे प्रमुख नाटकों में ‘वीर अभिमन्यु’ (1915), ‘श्रवण कुमार’ (1916), ‘परमभक्त प्रहलाद’ (1917), ‘परिवर्तन’ (1917), श्रीकृष्ण अवतार’ (1926), ‘रुक्मिणीमंगल’ (1927), ‘मशरिकी हूर’ (1927), ‘महर्षि वाल्मीकि’ (1939), ‘देवर्षि नारद’ (1961), ‘उद्धार’ और ‘आजादी’ आदि शामिल हैं। इनमें अंतिम दो की वह पांडुलिपियां छोड़ गए थे, जो उस वक्त तक प्रकाशित नहीं हो पाए थे।

हिन्दी के वरिष्ठ लेखक सुधीर विद्यार्थी बताते हैं कि प्रख्यात गायक, अभिनेता और नाट्य निर्देशक मास्टर फिदा हुसैन ‘नरसी’ को 1918 में पारसी रंगमंच की दुनिया में पंडित राधेश्याम ही ले आए। फिर तो ‘नरसी’ ने इस दुनिया को अपने पचास साल दिए और लोकप्रियता के चरम को छूते हुए पारसी थियेटर के ‘बादशाह’ कहलाए। कई बार इस बात को इस तरह भी कहा जाता है कि पंडित राधेश्याम ने पारसी थियेटर को उसका ‘बादशाह’ दिया।

Published: undefined

एक दौर में उनके बहुचर्चित नाटक ‘वीर अभिमन्यु’ में राजस्थान के भैरोंसिंह शेखावत ने (जो बाद में देश के उपराष्ट्रपति बने) अभिमन्यु की और कर्पूरचंद्र कुलिश ने (जो ‘राजस्थान पत्रिका’ के संस्थापक-संपादक होने के नाते जाने जाते हैं) उत्तरा और द्रोणाचार्य की दोहरी भूमिकाएं निभाई थीं।

जानकारों के अनुसार, पंडित राधेश्याम जैसे-जैसे वार्धक्य प्राप्त करते गए, रंगमंच और नाटकों के प्रति उनका प्रेम भी बढ़ता गया। कई बार उनके इस प्रेम की कीमत उनकी बीमार पत्नी को अपनी उपेक्षा से चुकानी पड़ती। तब वह चिढ़कऱ व्यंग करते हुए कहती थीं, ‘पंडित जी को नाटक मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है!’

प्रसंगवश, पंडित राधेश्याम कई फिल्मों से भी जुड़े। बोलती हिन्दी फिल्मों के शुरुआती दौर में 1931 में उन्होंने ‘शकुंतला’ नामक हिट फिल्म के संवाद और गीत लिखे, तो ‘श्रीसत्यनारायण’, ‘महारानी लक्ष्मीबाई’ और ‘कृष्ण सुदामा’ जैसी फिल्मों के गीत भी लिखे। 1940 में उनकी कहानी पर ‘ऊषा हरण’ नामक फिल्म भी बनी थी। हिन्दी फिल्मों की उन दिनों की दुनिया की मशहूर हस्तियों- सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, जहांआरा कज्जन, हिमांशु राय, केदारनाथ शर्मा, वी.शांताराम, जे जे मदान, संगीतकार बृजलाल और गायक कुंदन लाल सहगल से उनके आत्मीय संबंध थे।

Published: undefined

हिमांशु राय उन्हें ‘बाम्बे टाकीज’ से लेखक के तौर पर जोड़ना चाहते थे, मगर उन्होंने इस जुड़ाव से इनकार कर दिया था, क्योंकि फिल्मों के काम में उन्हें पारसी रंगमंच जैसा संतोष नहीं मिल रहा था और वह जितनी जल्दी संभव हो, उससे दूर चले जाना चाहते थे। लेकिन जाते-जाते भी उन्होंने 'श्रवण कुमार' जैसी सुपरहिट फिल्म दी थी।

यहां यह भी गौरतलब है कि महामना मदनमोहन मालवीय को वह अपना गुरु मानते थे, तो पृथ्वीराज कपूर को अभिन्न मित्र। घनश्यामदास बिड़ला उनके भक्त थे, तो महात्मा गांधी को अफसोस था कि दूसरे कार्यभारों के चलते वह न उनकी रामकथा सुन पाए, न नाटक ही देख पाए। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु धन जुटाने मदन मोहन मालवीय बरेली आए, तो पंडित राधेश्याम ने उनको अपनी साल भर की कमाई दे दी थी।

हां, 26 अगस्त 1963 को इस संसार को अलविदा कहने से पहले उन्होंने ‘मेरा नाटककाल’ नाम से अपनी आत्मकथा भी लिख डाली थी, जिसे अब पारसी रंगमंच की विकास यात्रा बयान करने वाला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता और रंग प्रशिक्षार्थियों को उसका अध्ययन कराया जाता है।

Published: undefined

Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined