आचार्य किशोरीदास वाजपेयीः हिंदी के लिए 'संस्कृत वालों' से भी भिड़े और 'अंग्रेजी वालों' से भी!

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने बुरे दिनों में मवेशी चराये, स्टेशन पर कचालू बेची और कपड़ा मिल में मजदूरी की, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया।

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, सच पूछिए तो, हिंदी की एक ऐसी शख्सियत का नाम है, जिसने स्वतंत्र भाषा के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए वैयाकरण, आलोचक और सर्जक के रूप में कुछ भी उठा नहीं रखा। बेधड़क होकर यह तक लिख दिया कि हिंदी, संस्कृत से अनुप्राणित अवश्य है, किन्तु उससे अलग अपनी ‘सार्वभौम सत्ता’ रखती और अपने नियम-कायदों से चलती है। और यह तब था, जब उन्होंने स्वयं अपनी ज्यादातर पढ़ाई संस्कृत में ही की थी और ऐसा लिखने से ‘संस्कृत वाले’ उन पर कुपित हो सकते थे। लेकिन संस्कृत ही क्यों, हिन्दी के हित में वे अंग्रेजी के उन पैरोकारों से भी भिड़े, जो मानते आ रहे थे कि ‘बेपढ़ा वह जिसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी’।

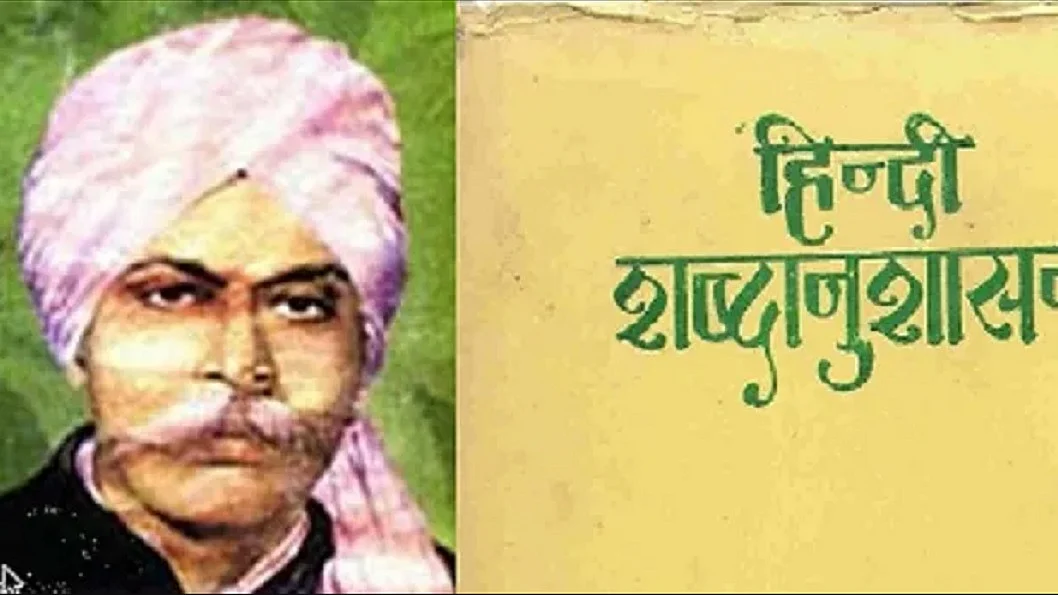

उन्होंने ‘हिन्दी शब्दानुशासन’ जैसा ग्रंथ लिखकर हिन्दी को व्याकरणसम्मत, व्यवस्थित, स्थिर और मानकीकृत करने में तो बड़ी भूमिका निभाई ही, बहुविध सृजन से परिष्कृत कर उसे भविष्य की चुनौतियों से पार पाने लायक भी बनाया। स्वाभाविक ही, उन्हें ‘हिन्दी का प्रथम वैज्ञानिक वैयाकरण’ और ‘हिन्दी शब्दानुशासन’ को उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया, हालांकि उन्होंने ब्रजभाषा का व्याकरण भी लिखा और कुल मिलाकर 36 पुस्तकों की रचना की है।

इसके बावजूद अब हिंदी समाज में उनके प्रति समुचित कृतज्ञता का भाव नहीं दिखता और उपेक्षा की हद यह है कि, और तो और, किसी को उनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में किया गया वह योगदान भी याद नहीं आता, जिसके पुरस्कार स्वरूप उन्होंने न सिर्फ कई जेल यात्राएं की थीं बल्कि अनेक यातनाएं भी सही थीं। एक समय तो उन्हें ‘तरंगिणी’ में प्रकाशित उनकी ओजस्वी कविताओं के लिए भी जेल जाना पड़ा था।

भीषण गरीबी, अभाव, उपेक्षाएं व अपमान झेलकर भी उन्होंने देश और हिंदी के लिए अपने अभियान को कहीं रुकने या झुकने नहीं दिया था। विडम्बना यह कि इसके बावजूद उनके समय के हिन्दी समाज ने भी अरसे तक उनके प्रति बेदिली अपनाए रखी थी। अलबत्ता, आखिरी वक्त तक वे अपनी स्थापनाओं और व्यवस्थाओं को मिली स्वीकृति से संतुष्ट हो चले थे और इसका सारा श्रेय महापंडित राहुल सांकृत्यायन व रामविलास शर्मा को देते थे।

समाचारों और विचारों की उन दिनों की प्रतिष्ठित पत्रिका ‘दिनमान’ के 23-29 अगस्त के अंक में अपने श्रद्धांजलि लेख में श्यामलाल शर्मा ने इसका जिक्र करते हुए लिखा था: भाषा विज्ञान, व्याकरण तथा शब्दशास्त्र के अन्वेषण-विश्लेषण का कार्य करके वाजपेयी बहुत कुछ निश्चिंत हो गये थे। प्रसिद्ध भाषाविज्ञानी के लाग के वजन पर वे अपने को बेलाग कहते थे।...

एक बार फुरसत के क्षणों में उन्होंने कहा था- हिन्दी का सब कार्य मैं कर चुका हूं। तुम कह सकते हो हिन्दी के परिष्कार और विकास का कार्य। शर्मा ने लिखा है: इस बात में कितना व्यंग्य था, कितनी अंतर्व्यथा, कहा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जितना वे कर सकते थे, उतना न कर पाने की व्यथा उन्हें जीवन भर सालती रही थी। हां, इस सालते रहने के बीच ही वे हिंदी के अभिमानमेरु भी बने, पाणिनि भी और किंवदंतीपुरुष भी। किसी के लिए ‘लड़ाकू और अक्खड़ कबीर’ तो किसी के लिए उद्भट विद्वान और महायोद्धा, साथ ही सच्चे, खरे, खुद्दार, जुझारू, निर्भीक व स्वाभिमानी लेखक।

अद्भुत व्याकरणाचार्य तो वे थे ही। एकदम गँवई ठाठ वाले और किसी भी ‘बड़ी’ भाषा से आतंकित हुए बिना अपनी बुनियादी समझ और ठोस वैज्ञानिक आधार पर ‘ठेठ हिंदी के ठाठ’ पर गर्व करने वाले। हिंदी के दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा होने के अपने दावे को लेकर किसी को भी चुनौती दे सकने वाले।

जानकारों के अनुसार 15 दिसम्बर, 1898 को उत्तर प्रदेश में कानपुर स्थित ऐतिहासिक बिठूर के पास के रामनगर नामक गांव में जनमे तो माता-पिता ने उनका नाम गोविन्द प्रसाद रखा था। किशोरीदास नाम तो उन्होंने बाद में राधा से, जिनको किशोरी जी भी कहा जाता है, प्रभावित होने के बाद खुद रखा। हां, गोविन्द प्रसाद से किंवदंतीपुरुष बनने तक की उनकी जीवन यात्रा इतने ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरी कि जानें कितने पाटों के बीच पिसते हुए उनका किशोरावस्था तक का जीवन जीविका के लिए मवेशी चराने और मेहनत-मजदूरी करने जैसे कामों में ही बीत गया। 12 साल की उम्र में प्लेग से माता-पिता को खोने के बाद उन्होंने पास के मंधना स्टेशन पर कचालू भी बेचे।

उनके चाचा ने बड़ी कृपा करके कानपुर की एक कपड़ा मिल में काम दिलवा दिया तो बार-बार अहसान जताने के साथ इतना सताने लगे कि उन्हें मिलने वाला पांच रूपये का वेतन उसके मिलने के दिन ही उनसे ले लेते थे। एक बार चाचा इसमें चूक गये तो ‘पढ़-लिखकर आदमी बनने' के इरादे से वे भाग खड़े हुए और ट्रेन पकड़कर साधुओं की एक टोली के साथ मथुरा जा पहुंचे। आगे भी साधुओं के साथ ही रहने की इच्छा जताई तो उन्होंने शर्त रखी कि इसके लिए उन्हें खूब पढ़ना-लिखना पड़ेगा। फिर क्या था, अंधा क्या चाहे दो आंखें!

आगे की कथा उनके गोविन्द प्रसाद से आचार्य किशोरीप्रसाद वाजपेयी में बदलने की कथा है-कई शहरों में घूमघाम कर हरिद्वार के कनखल में आ जमने की भी। इसकी भी कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान से कभी कोई समझौता नहीं किया। साहित्यकार और सम्पादक प्रकाश मनु ने अपने एक लेख में उनके आत्मसम्मान से जुड़े कई वाकयों का जिक्र किया है। इसका भी कि आचार्य अध्यापक थे तो कैसे उन्हें ए. ह्यूम नामक अग्रेज अधिकारी से वाक्युद्ध के बाद बर्खास्तगी झेलनी पड़ी थी।

दरअसल, इस अधिकारी ने उनसे पूछा कि ‘क्या तुम चाहते हो कि अंग्रेजी राज भारत से चला जाए?’ तो उनका जवाब था, 'भला कौन भारतीय ऐसा नहीं चाहेगा?’ बस इतनी-सी बात पर अधिकारी ने ‘खतरनाक आदमी’ करार देकर उन्हें बर्खास्त कर दिया। फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ा। जेल-जीवन में भी साहित्य सृजन करते रहे। रस व अलंकार पर एक पुस्तक लिखी तो उसे जब्त कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने उसमें स्वतंत्रता सग्राम के प्रसंगों से जुड़ी और जेल में अपने द्वारा रची काव्य-पंक्तियाँ ही दीं थीं।

1977 में 18 सितम्बर को तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की अप्रतिम नजीर पेश की। उस दिन उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के हाथों कई अन्य वरिष्ठ साहित्यकारों सहित उनके सम्मान के लिए विशेष समारोह आयोजित कर रखा था। लेकिन उन्होंने देखा कि जिन्हें सम्मानित किया जाना है, उन्हें छात्रों की तरह नीचे बैठाया गया है और जिन्हें सम्मानित करना है, वे ठसक के साथ मंच पर बैठे हैं तो जैसे खुद से ही पूछने लगे कि यह सम्मान है या अपमान? और जल्दी ही वे समाधान पर भी पहुंच गये। फिर क्या था, सम्मान के लिए उनका नाम पुकारा गया तो अपनी जगह बैठे-बैठे ही उसे लेने से मना कर दिया।

इससे असहज आयोजक झुंझलाकर सम्मान-सामग्री अन्दर रखवाने लगे तो मोरारजी ने उन्हें उसे वहीं रहने देने को कहा। दूसरे साहित्यकारों को सम्मानित कर चुकने के बाद वे सम्मान-सामग्री के साथ मंच से उतरे, नीचे बैठे वाजपेयी के पास गये और उनका यथोचित सम्मान किया। वाजपेयी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मेरे सामने आ खड़े हुए तो मैं भी बैठा नहीं रह सका। तब यह सोचकर मेरा सारा मनोमालिन्य जाता रहा कि अब मेरे और उनके आसन बराबर हो गये हैं।

इससे पहले गुलामी के दौर में वाजपेयी ने पंजाब विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की तो ओ. डायर सूबे का गवर्नर था। उन्होंने फौरन फैसला कर लिया कि उस हत्यारे से उपाधि नहीं लेंगे। बाद में उसकी जगह मैकलेगन आया तो उससे उपाधि ग्रहण करते समय भी परम्परागत गाउन और हुड नहीं पहना। खांटी गंवई वेशभूषा में बिना सिर झुकाए बस, उपाधि ली और हाथ मिलाने के लिए बढ़ा उसका हाथ हवा में झूलता छोड़ फौरन मुड़कर वापस आ गए। न जाते हुए उसका अभिवादन किया, न लौटते हुए।

एक और वाकया यों है कि एक दिन वे जोधपुर विश्वविद्यालय में हाईकोर्ट के जज द्वारा उद्घाटित भाषाविज्ञान सम्बन्धी विशेष सेमिनार को सम्बोधित कर रहे थे तो भीषण गर्मी के कारण पसीने से तर अपना कुरता उतारकर आसन पर रख दिया और जज की ओर देखकर बोले, “मेरे लिए इतनी गरमी में कुर्ता पहने रहकर विचारपूर्ण भाषण देना संभव नहीं है।”

Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia