शख्सियत

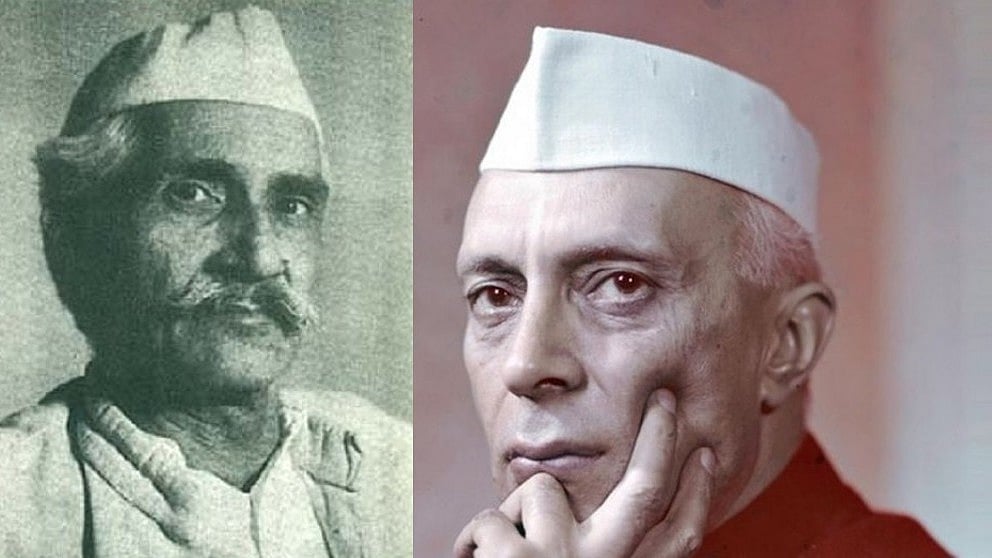

पंडित नेहरू को आचार्य नरेन्द्र देव की निगाह से तो देखिये...!

आजादी के बाद के पं. नेहरू के पहले जन्मदिन पर आचार्य ने उनके बारे में जो विचार व्यक्त किये थे, वही यह जताने के लिए पर्याप्त हैं कि इन दोनों विभूतियों में कैसी गाढ़ी छनती थी और दोनों में एक दूजे के प्रति कितना आदरभाव था।

आधुनिक भारत के निर्माता पं. जवाहरलाल नेहरू और भारतीय समाजवाद के पितामह आचार्य नरेन्द्र देव के बीच आजादी की लड़ाई के दौरान और उसके बाद भी, यहां तक कि आचार्य के कांग्रेस से अलग हो जाने के बाद भी, जैसी अंतरंगता थी, उसकी दूसरी मिसाल, कम से कम भारतीय राजनीति में, ढूंढ़े नहीं मिलती। फिर भी अब तक उसकी बहुत कम चर्चा हुई है। शायद इसलिए कि आचार्य को आजादी के अगले ही बरस कांग्रेस का प्रतिपक्ष बनाने की जरूरत नजर आने लगी थी और उसे पूरी करने के लिए उन्होंने न सिर्फ उससे बल्कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की फैजाबाद की सीट की अपनी सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था।

बेशक, विधानसभा की सदस्यता उन्होंने किसी भी स्तर पर इसकी एक भी मांग के बिना इस आधार पर छोड़ी थी कि उसके मतदाताओं ने उनको कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुना था और जब तक वे कांग्रेस से अलग होने के उनके फैसले पर मुहर नहीं लगा देते, उन्हें उनके प्रतिनिधित्व का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बाद में कैसे उस सीट के उपचुनाव में शिकस्त से उनकी धुन का असमय ही अंत हुआ और कुछ कांग्रेसियों से उनके रिश्तों में तल्खी आई, उसकी एक अलग ही कहानी है। लेकिन इस सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सारा घटनाक्रम उनकी और पं. नेहरू की अंतरंगता को प्रभावित करने की कौन कहे, उसको छू तक नहीं पाया।

Published: undefined

इस बाबत 'नेशनल हेराल्ड' के तत्कालीन सम्पादक एम. चेलपति राव की वह टिप्पणी काबिल-ए-गौर है, जिसमें उन्होंने लिखा है : आचार्य ने 1946 में नेशनल हेराल्ड के लिए पं. नेहरू के व्यक्तित्व व कृतित्व पर एक सारगर्भित लेख लिखा था, लेकिन 1949 में पं. नेहरू की जयंती पर फिर उनके लेख की जरूरत महसूस हुई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वे उसे लिखना स्वीकार भी करेंगे या नहीं। क्योंकि इस बीच उनके और कांग्रेस के बीच 'बहुत कुछ' हो चुका था। लेकिन उन्हें (आचार्य को) मेरे संशय का पता चला तो उन्होंने कहा, 'ठीक है कि अब मैं नेहरू का आलोचक हूं, लेकिन हम अभी भी मित्र हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं और हमारे बीच पत्र व्यवहार है। आप चाहें तो उन पर मेरा लेख पुनर्प्रकाशित कर सकते हैं।'

साफ है कि उन्होंने 1946 में कांग्रेस में रहते हुए पं. नेहरू के बारे में बेहद आत्मीय ढंग से जो कुछ लिखा था, कांग्रेस से अलगाव के बाद भी उस पर शब्दशः कायम थे। और उनका यह कायम रहना एकतरफा नहीं था। कहते हैं कि पं. नेहरू ने भरसक कोशिश की थी कि कांग्रेस उक्त उपचुनाव में आचार्य के फैसले का आदर करती हुई उनके विरुद्ध प्रत्याशी न खड़ा करे और उन्हें निर्विरोध निर्वाचित हो जाने दे। लेकिन कुछ कारणों से वे ऐसा नहीं कर पाये थे।

Published: undefined

यह तो सुविदित ही है कि इससे कई साल पहले 1944 में 20 अगस्त को उनकी पुत्री इंदिरा गांधी पहली बार मां बनीं, तो उन्होंने राजीव रत्न के रूप में आचार्य से ही नवजात शिशु का नामकरण कराया था। अनंतर, इंदिरा जी के दूसरे बेटे संजय का नामकरण भी आचार्य ने ही किया था।

बहरहाल, यह सब भूल जायें तो भी आजादी के बाद के पं. नेहरू के पहले जन्मदिन पर आचार्य ने उनके बारे में जो विचार व्यक्त किये थे, वही यह जताने के लिए पर्याप्त हैं कि इन दोनों विभूतियों में कैसी गाढ़ी छनती थी और दोनों में एक दूजे के प्रति कितना आदरभाव था। आचार्य के ये विचार 1989 में उनकी जन्मशती के अवसर पर उत्तर प्रदेश विधानपरिषद के तत्कालीन सभापति जगदीशचंद्र दीक्षित के सम्पादन में प्रकाशित 'आचार्य नरेन्द्र देव : युग और विचार' नामक पुस्तक में संकलित हैं, जिनमें उन्होंने बहुत बेलौस होकर बताया है:

'यदि मेरी याद्दाश्त सही है तो मैं पहले-पहल वर्ष 1916 या 17 में पं. जवाहरलाल नेहरू से तब मिला था, जब वह प्रांतीय होम रूल लीग के सेक्रेटरी थे। तब मैं इस लीग की फैजाबाद शाखा का सेक्रेटरी था। पंडित जी असहयोग आंदोलन के सिलसिले में फैजाबाद आये हुए थे। तब फैजाबाद जिले की अकबरपुर व टांडा तहसीलों में असहयोग आंदोलन पूरे जोरों पर था और अकबरपुर का गोहन्ना मैदान ऐतिहासिक मीटिंगों के लिए प्रसिद्ध हो चुका था और मैंने वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन से पंडित जी बड़े प्रभावित हुए थे। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि तब वे अपने अंदर एक आत्मिक पुनर्जीवन का अनुभव कर रहे थे। इसने उनकी जीवनचर्या को पूरी तरह बदल दिया था क्योंकि पारिस्थितिक परिवर्तनों के प्रति पंडित जी की प्रतिक्रिया बड़ी तीखी होती है।

Published: undefined

इसी क्रम में उन्होंने आगे लिखा है : वाह्य रूप से भी यह परिवर्तन स्पष्ट था। पंडित जी ने सिगरेट पीना और पान खाना छोड़ दिया था और उनके द्वारा मेहमानों को उस झोले से इलायची निकाल कर पेश की जाने लगी थी, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखते थे।' गौरतलब है कि पं. नेहरू के सिलसिले में कोई उनकी सादगी का जिक्र नहीं करता। उल्टे कई लोग उनकी कथित विलासिता को लेकर बेपर की उड़ाते रहते हैं। लेकिन आचार्य के अनुसार, 'वे बड़ी सादगी से रहते थे और चाहे व्यक्ति कितना ही छोटा या महत्वहीन क्यों न हो, वह उसके यहां जा सकते और ठहर सकते थे।'

1942 में अंग्रेजों ने पं. नेहरू और आचार्य को एक साथ गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में बंद किया और बाद में बंदियों का वहां का कैम्प खत्म कर पहले बरेली सेंट्रल फिर अल्मोड़ा जेल ट्रांसफर कर दिया। तीन साल बाद उन्हें एक ही साथ रिहा भी किया गया। इस बाबत आचार्य कहते हैं : जेल जीवन में सहजीवन थोप दिया जाता है और वह चालू रहता है। ऐसे में कोई अपनी कमजोरियों को नहीं छिपा सकता। जेल जीवन की तीन वर्ष की अवधि में मुझे बहुत नजदीक से नेहरू का अध्ययन करने का अवसर मिला था। वे अति कठोर नियमित जीवन व्यतीत करते थे। नियमत: व्यायाम करते थे, नाश्ता करने से पहले स्नान कर लेते थे और उसके तुरंत बाद काम करने बैठ जाते थे। लंच के कुछ समय को छोड़ वह तीन बजे तक काम करते रहते थे। कभी-कभी थोड़ी देर के लिए दिन में सो जाया करते थे। सायंकाल या तो वह बैडमिंटन खेलते थे या तेजगति से भ्रमण करते थे। संन्ध्योपरांत नौ से ग्यारह बजे तक वह फिर काम पर जुट पड़ते थे। इस दौरान वह या तो पढ़ते रहते या नोट लेते रहते थे।

Published: undefined

आगे, यह बताते हुए कि पं. नेहरू की लेखन शक्ति अच्छी और लेखन गति बड़ी तेज है, आचार्य बताते हैं कि वे अपने मित्रों तथा साथियों के प्रति बहुत अनुरक्त रहते थे और किसी भी रोगी कामरेड की खुले दिल से सेवा सुश्रुषा करते थे। आचार्य के मुताबिक जब वे अहमदनगर फोर्ट में बंद थे, पं. नेहरू ने उनसे स्वीकार किया था कि अंततः 'जेल जीवन ने मुझे इंसान बना दिया।' आचार्य इन शब्दों में इसकी ताईद करते हैं : यह बात बिलकुल सही है कि यदि असहयोग आंदोलन ने उनके (पं. नेहरू के) जीवन को इतनी गहराई से न प्रभावित किया होता, तो उनका व्यक्तित्व इतने विकास और उच्चता के शिखर तक न पहुंच पाता, जितना वह पहुंच सका और उन्हें जो अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त है, वह उससे बहुत दूर होते। वर्ष 1925-27 में यूरोप की यात्रा और बार-बार जेल यात्रा ने उन्हें अध्ययन और मनन के अवसर प्रदान किये और उन्होंने इनका सदुपयोग किया।

पं. नेहरू के विरोधी उनके और नेताजी सुभाषचंद्र बोस के बीच वैमनस्य ढूंढने पर उतरते हैं तो किसी भी सीमा तक गर्हित होने से परहेज़ नहीं करते। लेकिन बकौल आचार्य : '1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान एक बार मैं नेहरू और श्रीप्रकाश के साथ जा रहा था, तो हमसे जरा-सा आगे सुभाषचन्द्र बोस अपने सहयोगियों के साथ चले जा रहे थे। यह देखकर पं. नेहरू ने प्रशंसात्मक लहजे में इंगित किया कि बोस अपने साथियों के साथ समानता का व्यवहार करते हैं और स्वयं कार में जाने के बजाय अक्सर उनके साथ पैदल ही मीटिंग की ओर चल देते हैं।'

Published: undefined

महात्मा गांधी और नेहरू के सम्बन्धों की बात की जाये तो उन्हें लेकर आचार्य जो कुछ बताते हैं, उसका लब्बोलुआब यह है कि, 'गांधी जी जवाहरलाल जी का महत्व समझते थे और जवाहरलाल जी यह समझते थे कि यह गांधी युग है और उनके सहभागी बने बगैर कुछ भी उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए वे हर सहूलियत के लिए भारी संघर्ष करते और उसके बाद जो कुछ प्राप्त हो जाता था, उस पर ही संतोष कर लेते थे।'

आचार्य के ही शब्दों में : 'कभी-कभी नेहरू दृढ़तापूर्वक बहस करने लगते और चिड़चिड़े भी हो जाते थे, लेकिन महात्मा उनकी बात प्रायः सहज भाव से सुनते थे और उनके कटुकथनों की उपेक्षा कर देते थे।... कभी-कभी अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देते और इशारों में कह देते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। 1942 में सत्याग्रह के सम्बन्ध में भी गांधी जी और नेहरू की अलग-अलग राय थी। इस सम्बन्ध में साफ-साफ बात करने के लिए पंडित नेहरू साबरमती आश्रम गये थे। लेकिन जब उन्होंने समझा कि गांधी जी अपनी बात पर दृढ़ हैं तो कतिपय मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने से ही वह संतुष्ट हो गये।'

यहां यह रेखांकित किए बगैर बात अधूरी रह जाएगी कि अपने इन विचारों में आचार्य, पं. नेहरू के उन 'दूसरे पहलुओं' की चर्चा से भी परहेज़ नहीं करते, नकारात्मकता के पुजारी जिनमें बहुत रस लिया करते हैं।

Published: undefined

इस सिलसिले में भी अपनी अंतरंगता प्रमाणित करते हुए आचार्य कहते हैं : वे (पं. नेहरू) जनता से शक्ति प्राप्त करते हैं। भारी भीड़ को पसंद करते हैं। व्यक्तिगत लोकप्रियता का अर्थ यह समझते हैं कि लोग उनके प्रशासन से संतुष्ट हैं, लेकिन ऐसा निष्कर्ष सदैव ही सही सिद्ध नहीं होता। वे विशेषकर अपनी समीपी मित्रमंडली से प्रभावित रहते हैं। इस मंडली में भी यूरोप में शिक्षाप्राप्त व्यक्ति सम्मिलित हैं, जिनके साथ वह अन्य की अपेक्षा अधिक सादृश्यता पाते हैं। लेकिन विगत पन्द्रह वर्षों में प्राचीन भारत की संस्कृति ने उनके ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा है।...उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि यदि मुझे विश्वास होता कि भारत के लोग गुणहीन थे तो मैं उनके लिए काम करने की चिंता न करता। लेकिन मेरे देश का इतिहास बताता है कि भारत देश महान था। उसमें व्यापक ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं और उसने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है।...उनको मध्यम वर्ग से कुछ अपेक्षा नहीं है, उसे वह पतनोन्मुख मानते हैं। लेकिन जनसाधारण में वह जिन्दादिली और जीवन शक्ति पाते हैं। उनकी देश के भविष्य की आशाएं उन्हीं पर निर्भर हैं।

Published: undefined

19 फरवरी, 1956 को आचार्य नहीं रहे तो पं. नेहरू ने उन्हें 'अद्वितीय प्रतिभापुरुष' करार देते हुए राज्यसभा में अपनी श्रद्धांजलि में जो कुछ कहा, वह भी यही सिद्ध करता है कि वे आचार्य के अंतिम दिन तक उनके उतने ही आभारी थे, जितने जेल जीवन में 'डिस्कवरी आफ इंडिया' लिखते वक्त उनके सहयोग के लिए हुआ करते थे। उनकी श्रद्धांजलि यों थी : आचार्य नरेंद्र देव एक दुर्लभ गुण सम्पन्न महत्वपूर्ण श्रेष्ठ पुरुष थे और उन्होंने कई क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त की थी। असाधारण व्यक्तित्व के धनी इस मनीषी में दुर्लभ बुद्धि, दुर्लभ प्रतिभा, दुर्लभ सत्यनिष्ठा और अन्य बहुमूल्य गुण थे। (लेकिन) केवल उनके शरीर ने ही उनका साथ नहीं दिया। मैं नहीं समझता कि इस सदन में कोई अन्य ऐसा है, जिसका उनके साथ इतने लंबे अरसे तक संग-साथ रहा, जितना कि मेरा। 40 वर्ष से भी अधिक का समय गुजरा, जब हम दोनों साथ हुए, स्वतंत्रता संग्राम की धूल और धूप में तथा जेल जीवन की लंबी नीरवता में, जहाँ हमने विभिन्न स्थानों पर चार या पाँच साल, मुझे वास्तविक अवधि इस समय याद नहीं आ रही है, साथ बिताए। हम अगणित अनुभवों और अनुभूतियों के सहयोगी और सहभागी रहे और जैसा कि अवश्यंभावी था, हम दोनों एक-दूसरे को अंतरंग रूप से जानने और समझने लगे। इसलिए, मेरे लिए और हममें से बहुत से अन्य लोगों के लिए उनका निधन एक दुखद हानि है। यह गहरा आघात है और साथ ही देश के लिए भी यह एक गंभीर क्षति है। हमें एक ओर व्यक्तिगत क्षति की पीड़ा का और दूसरी ओर सार्वजनिक जीवन में जो क्षति हुई है, उसकी पीड़ा का अनुभव हो रहा है और मन में यह कहकर उठती है कि एक श्रेष्ठ गुणवान पुरुष हमारे बीच से उठ गया है और उस जैसा अब मिलना कठिन होगा।

Published: undefined

Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined